近日,由口腔健康北京实验室王松灵院士团队、吴祖泽院士及北京三有利和泽生物科技有限公司技术团队联合在《信号转导与靶向治疗》(Signal Transduct Target Ther)发表题为“异体牙髓干细胞注射对牙周炎组织再生的影响:一项多中心随机临床试验”(Impact of allogeneic dental pulp stem cell injection on tissue regeneration in periodontitis: a multicenter randomized clinical trial)的研究论文,实现了异体人牙髓干细胞临床注射促进重度牙周炎组织再生的干细胞治疗新技术。

一

研究背景:牙周炎治疗的困境与新探索

牙周炎是一种由口腔致病菌引发的慢性炎症,全球患者超 7 亿人。它不仅会破坏牙齿周围的骨组织和软组织,导致牙龈萎缩、牙齿松动,甚至可能引发全身炎症,增加癌症等疾病的风险。

目前,牙周炎的主流治疗方式以手术为主,如引导组织再生术,需结合骨移植和生长因子等生物制剂。但这类手术不仅给患者带来疼痛和不适,还存在组织再生不完全、感染风险高等问题。因此,医学界一直致力于寻找更微创、更有效的治疗手段。

牙髓干细胞(DPSC)是一种从牙齿牙髓中提取的间充质干细胞,具有强大的分化能力和免疫调节作用。此前动物实验已证实,DPSC 能促进牙周组织修复,但如何将其应用于人类临床、是否安全有效,仍是亟待解答的问题。本次研究正是基于这一背景,首次通过大规模临床试验验证 DPSC 注射的临床价值。

二

研究设计:严谨的多中心随机对照试验

这项研究共纳入 132 名慢性牙周炎患者(涉及 158 颗患病牙齿),分别来自北京口腔医院和北京大学第三医院两个临床中心,采用随机、安慰剂对照设计,确保结果的科学性。

研究分组极为细致:

治疗后 6 个月,研究团队通过多项指标评估疗效,包括附着丧失(AL,牙齿与牙龈的连接丧失程度,主要评估指标)、牙周探诊深度(PD)、牙龈退缩(GR)、牙齿松动度(TM)和骨缺损深度(BDD)等,并密切监测不良反应。

图示:数据显示,我国成年人牙周健康率仅为 9.1%,中重度牙周炎患者高达 62.4% ,发病人数为 7.96 亿例。牙周病是我国成人丧失牙齿的首位原因,对个人口腔健康和生活质量产生严重影响,也给社会医疗资源带来较大负担 。

三

关键发现:DPSC 注射的显著疗效

经过 6 个月随访,研究结果令人振奋,尤其在重度牙周炎患者中表现突出:

1.骨组织修复效果显著

DPSC 注射组的骨缺损深度(BDD)平均改善 0.30±0.484mm,远优于盐水组的 0.04±0.315mm,意味着干细胞能更有效促进牙槽骨再生。这一结果对牙周炎患者至关重要,骨组织的恢复能显著降低牙齿脱落风险。

2.重度患者获益更明显

在 III 期牙周炎患者(附着丧失≥5mm,通常需要手术治疗)中,DPSC 组的附着丧失改善达 1.67±1.508mm(改善率 26.81%),而盐水组仅为 1.03±1.310mm(改善率 17.43%),差异具有统计学意义。同时,DPSC 组的牙周探诊深度(PD)改善也更显著(1.81±1.490mm vs 1.08±1.289mm),说明其能有效减轻牙周袋深度,缓解炎症。

3.软硬组织同步修复

不同于传统治疗常局限于硬组织修复,DPSC 注射对牙龈等软组织也有改善作用。研究发现,其治疗效果覆盖了牙周支持组织的多个层面,实现了 “软硬兼修”。

4.特定病例的针对性效果

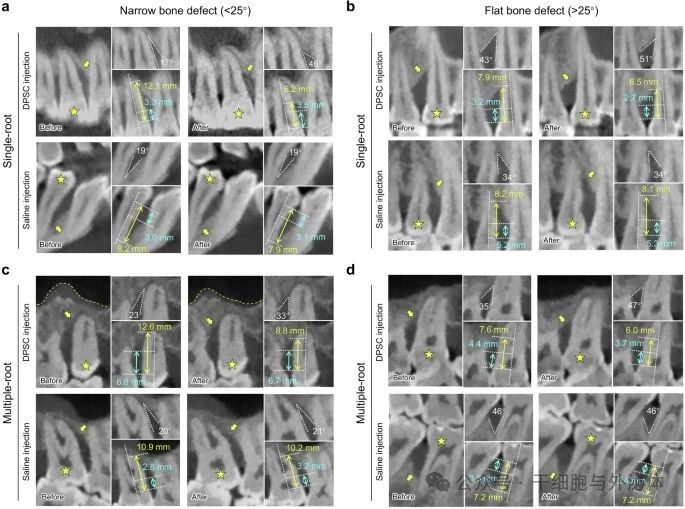

亚组分析显示,DPSC 注射对窄型骨缺损(角度 < 25°)的修复效果优于扁平型骨缺损;对单根牙(如门牙)的治疗效果优于多根牙,尤其在多根牙中无分叉受累的病例中,效果更显著。这为临床治疗方案的个性化选择提供了依据。

图:DPSC注射在骨缺损再生方面比生理盐水注射显示出更高的疗效。

四

安全性与优势:微创治疗的突破

安全性是干细胞治疗的核心考量。该研究显示,132 名患者中未出现严重不良反应,仅少数人出现轻微牙痛、注射部位肿胀等,且均自行缓解。这证实了 DPSC 注射的安全性,为其临床应用奠定了基础。

五

结语

这项由中国团队完成的研究,首次在临床层面证实了同种异体牙髓干细胞注射治疗牙周炎的有效性和安全性,尤其为 III 期牙周炎患者提供了一种微创替代方案。它不仅突破了传统手术的局限,更推动了干细胞技术在口腔医学领域的应用。

文章来源:首都医科大学微信公众号、干细胞与外泌体微信公众号